컬렉션

계단을 내려오는 봄비, 몬드리안 호텔, 복사실패, 칼 맑스

주재환(1941-)

계단을 내려오는 봄비, 몬드리안 호텔, 복사실패, 칼 맑스

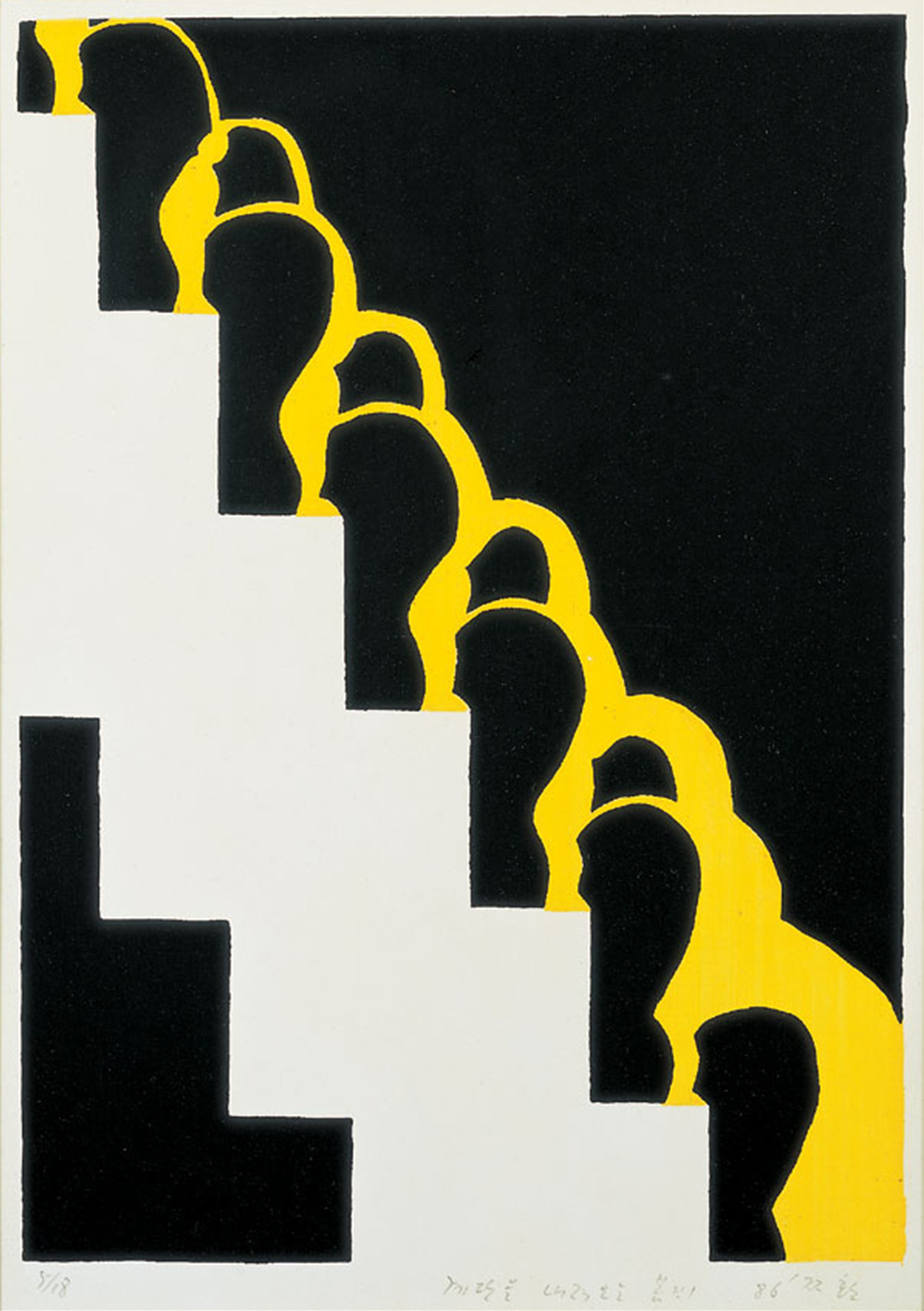

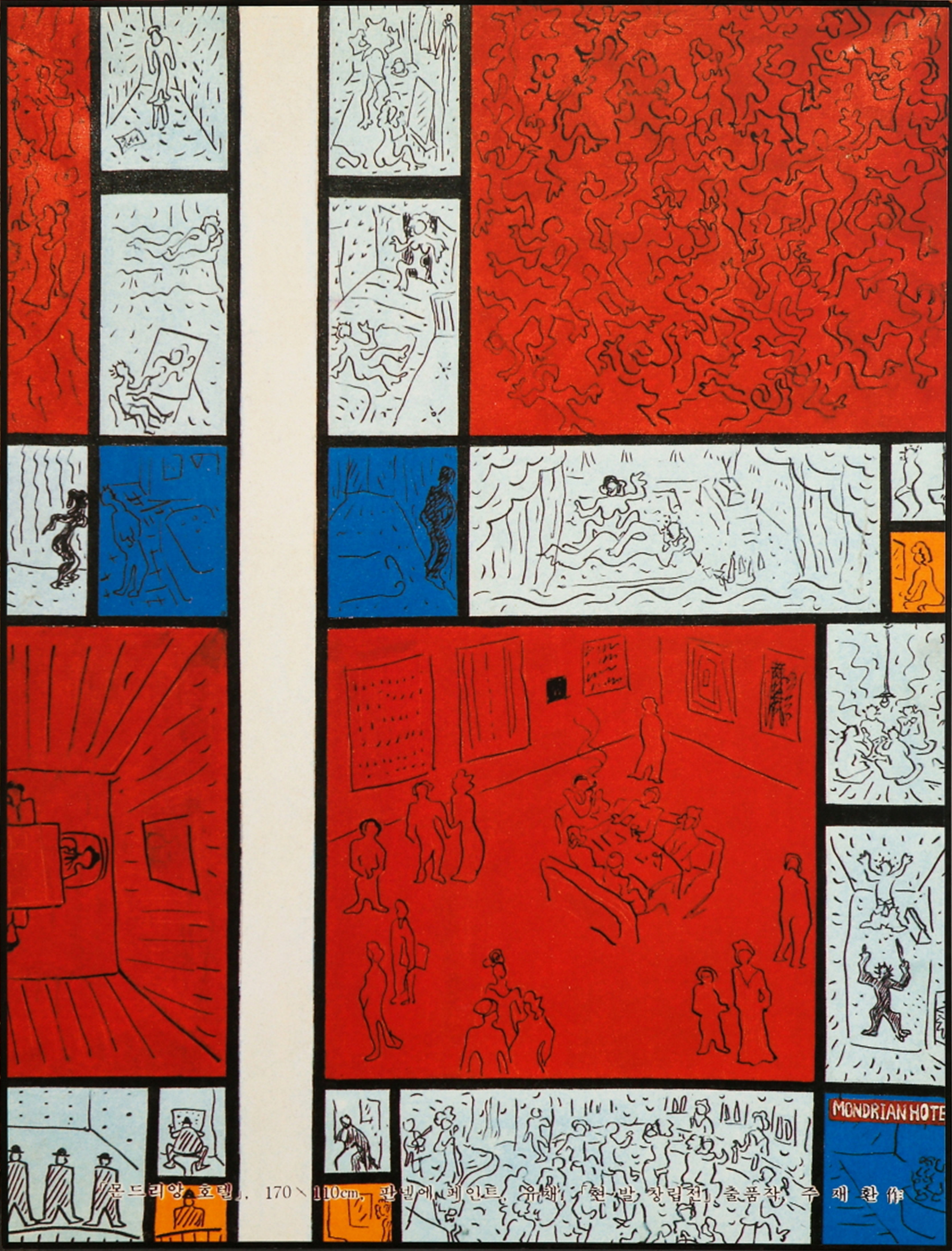

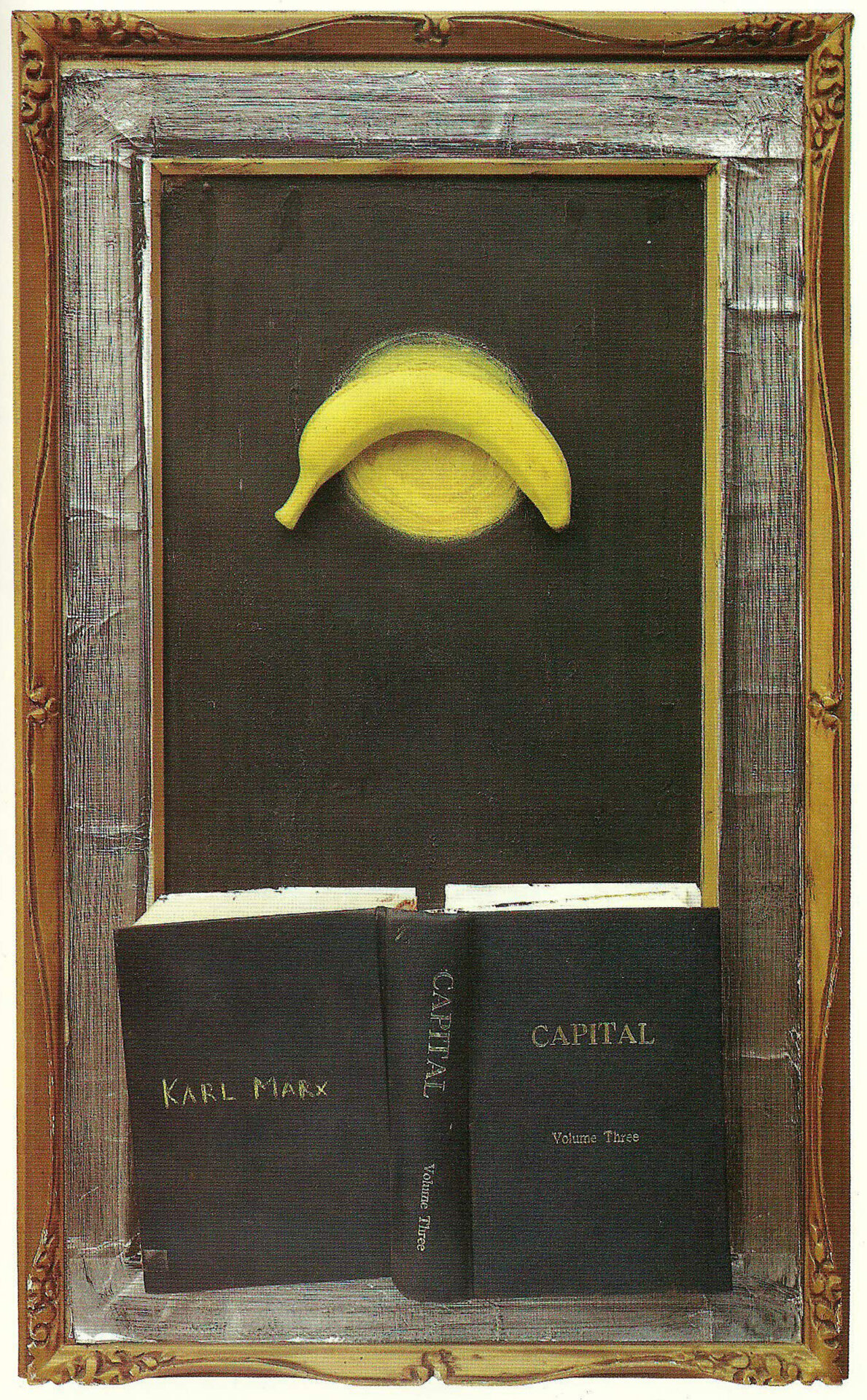

〈계단을 내려오는 봄비〉(1980/1987), 〈몬드리안 호텔〉(1980/2000), 〈복사실패〉(2000), 〈칼 맑스〉(1998)는 사회적 풍자와 해학을 담은 주재환의 작업 주제를 잘 보여주는 작품들이다. 〈계단을 내려오는 봄비〉는 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp, 1887-1968)의 〈계단을 내려오는 누드 2(Nude Descending a Staircase, No.2)〉(1912)를 패러디해 계단 위에 선 사람들이 차례로 오줌을 누는 장면을 그린 것이다. 계단 아래로 내려갈수록 점점 굵어져 검은 형상의 사람들을 뒤덮는 노란 ‘봄비’는, 작가의 말에 따르면 “‘사람 위에 사람 없고 사람 밑에 사람 없다’라는 인권 강령이 허울 좋은 ‘구라’에 불과하다는 사실에 대한 풍자”*이다. 〈몬드리안 호텔〉은 피에트 몬드리안(Piet Mondrian, 1872-1944)의 ‘구성(Composition)’ 연작을 패러디해 수직과 수평, 삼원색의 기본적인 조형 요소만으로 이루어진 화면에 키스 해링(Keith Haring, 1958-)의 캐리커처 풍의 그림들을 그려 넣어 보편적 리얼리티를 구현하려는 ‘차가운 추상화’를 소란스러운 이야기들이 넘쳐나는 호텔 방들로 뒤바꾼다. 〈계단을 내려오는 봄비〉와 〈몬드리안 호텔〉은 1980년 《현실과 발언 창립전》(동상방화랑, 1980)에 출품되었던 작업으로 서양미술사 거장들의 작품을 패러디하여 “우리네 현실과 관계없는 서양미술에 대한 과잉 경도와 굴종에 대한 야유”*를 표했다. 〈복사실패〉는 12장의 복사물로 구성된 작품으로 각 페이지마다 복사하기를 실패하는 과정을 담은 이야기를 적어 넣어 창작과 복제, 미술 제작과 생산 관행에 관해 이야기한다. 첫 장은 이렇게 시작한다. “전시작품을 만들기 위해 종이 12장을 준비했다. 크기가 작은 것 같아 복사집에 들러 두 배로 확대해서 보내 달라고 부탁했다.” 이어서 두 번째는 “복사지가 배달 되었다. 그런데 이건 무슨 숫자인가? 다른 복사지가 잘못 끼어든 거겠지.”라고 한다. 그러고는 복사집과 작가의 실랑이가 벌어지다 마지막 열두 번째는 결국 복사지를 꾸겨 ‘복사 실패’가 된 결말을 보여준다. 〈복사실패〉는 전쟁과 같은 참혹한 현실과 유리되어 자기 복제를 일삼는 미술계의 허위의식과 권위적 태도를 코미디 단막극 같은 이야기로 풍자한다. 〈칼 맑스〉는 마르크스의 『자본론』 복사본 위에 달 그림을 그리고, 그 위에 모형 바나나를 올려놓아 작가 특유의 유머로 정치적 세태를 비판한다. 칼 마르크스는 “자본주의의 횡포에 대항하여 노동자의 편에서 노동자들을 대표하던 메시아”**와 같은 인물이었지만, 그의 유물론은 레닌에 의해서 공산주의라는 정치적 이데올로기가 되었고, 결국 이룰 수 없는 환상으로 끝나고 만다. 〈칼 맑스〉는 정치적 이상의 좌절과 퇴색을 “속어로 코미디언”이나 “얼간이 짓”**을 뜻하는 바나나에 빗대어 유머러스한 방식으로 언급한다. 주재환의 풍자 대상은 사회적 현실부터 정치적 세태, 미학적 태도까지 우리 삶과 예술, 사회, 정치, 경제, 종교를 아우르는 시대상 전반을 향한 것이었다. 2000년 주재환의 개인전 《이 유쾌한 씨를 보라》(2000.11.25.-2001.1.21.)에서 소개된 이 작품들은 아카데믹한 미술, 국적 불명의 미술 대신 자신이 몸소 겪은 삶과 시대를 통찰하는 비판적 미술을 실천하고자 한 작가의 태도를 잘 보여준다. 작가의 첫 개인전이었던 아트선재센터에서의 전시는 20여 년간 제작된 130여 점의 작품을 총망라하여 소개함으로써 주재환의 작업 세계를 전체적으로 살펴보고 이해할 수 있는 중요한 기회가 되었다. (*김광우, 「코미디 그리고 유추」, 『이 유쾌한 씨를 보라』(서울: 미술문화, 2001), 35쪽. **김광우, 앞의 책, 90쪽.)

주재환(1941-)

주재환은 1980년대 민주화운동을 배경으로 민중과 소통하고 사회적 메시지를 담고자 한 민중미술의 대표적 작가다. 그는 1960년 홍익대학교 서양화과를 중퇴하고, 이후 20년간 행상, 외판원, 기자, 출판 편집인 등 여러 직업을 전전하다가, 1980년 ‘현실과 발언’ 창립전에 참여하며 미술계에 데뷔했고, 예순이 된 2000년 아트선재센터에서의 첫 개인전 《이 유쾌한 씨를 보라》로 집중적으로 조명받게 된다. 작가는 자신이 직접 수집한 폐품이나 재활용품 같은 값싼 재료로 만들어진 자신의 작품을 “1000원짜리 예술”이라고 불렀으며, 미술평론가 최민은 “가난한 미술”이라고 칭하기도 했다. 그의 작업은 시대의식과 저항의식을 지향한 민중미술과 그 궤를 같이하면서도 일상적인 재료로 풍자와 해학이 넘치는 작업을 함으로써 우리 사회를 통찰하는 보다 다양한 시야를 열어준다. 주요 개인전으로는 《이 유쾌한 씨를 보라》(아트선재센터, 2000-2001), 《CCTV 작동 중》(대안공간 사루비아다방, 2007), 《어둠 속의 변신》(학고재, 2016) 등이 있다. 주요 단체전으로는 《현실과 발언 창립전》(동산방화랑, 1980), 《반(反) 고문》(그림마당 민, 1987), 《새야 새야 파랑새야: 동학농민혁명 100주년 기념전》(예술의전당 한가람미술관, 1994), 《타이틀 매치: 주재환 vs. 김동규(빛나는 폭력, 눈 감는 불빛)》(서울시립 북서울미술관, 2016), 《김정헌 주재환 2인전: 유쾌한 뭉툭》(통의동 보안여관, 2018), 《그림과 말 2020》(학고재, 2020), 《호민과 재환》(서울시립미술관, 2021) 등이 있다. 2001년 제10회 민족예술인상, 2002년 광주비엔날레 유네스코 프라이즈 특별상을 수상했다.